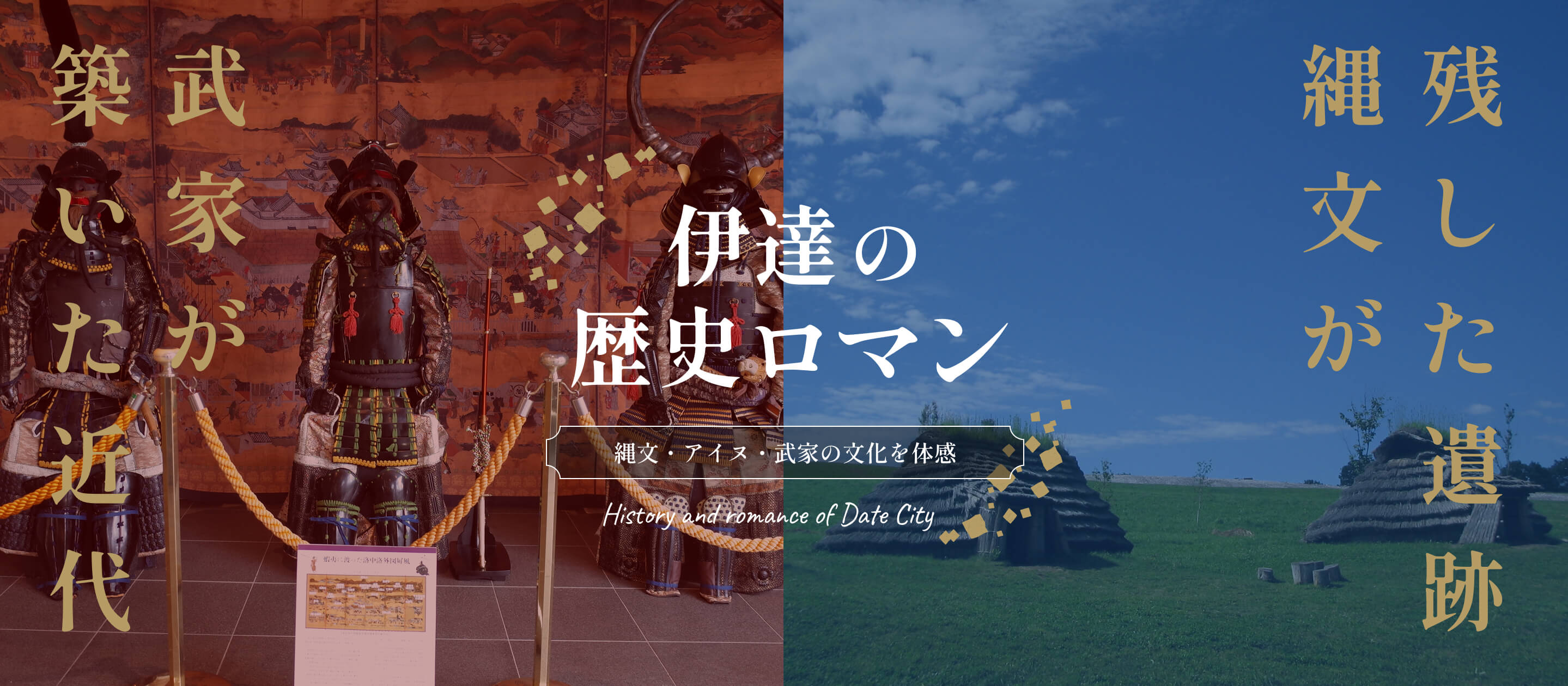

- 伊達の歴史ロマン

伊達の歴史ロマン

噴火湾に刻まれた

二つの歴史物語

やわらかな海風と活火山の大地。

伊達市は〈武家が築いた近代〉と

〈縄文が残した遺跡〉に彩られた

歴史ロマンにあふれたまちです。

アイヌとの縁も伝えられています。

北海道「伊達市」その名の由来

伊達市──その名のルーツをたどると、戦国大名・伊達政宗で知られる仙台の伊達本家ではなく、分家にあたる “亘理(わたり)伊達家”とその当主、伊達邦成(くにしげ) に行き着きます。

仙台藩一門の中でも領地経営と進取の気性で知られた亘理伊達家は、戊辰(ぼしん)戦争に敗北した後、新天地として噴火湾沿いのこの地へ移住してきました。家臣や職人、そして家族までもが「家ごと」移住に挑んだその物語が、まちの名に刻まれているのです。

旧伊達邸庭園内にある伊達邦成公の像

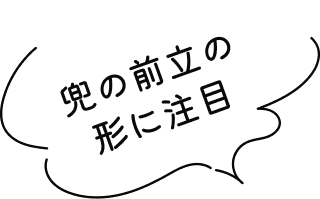

亘理伊達家の兜(かぶと)の前立(まえだて)は三日月ではなく「毛虫」

仙台の伊達本家なら、政宗の三日月の前立が有名ですが、亘理伊達家の前立は「毛虫」をモチーフにしています。「後退せず、前進するのみ」という習性が良しとされ、将棋の香車やムカデ、トンボなどのモチーフとともに武将から好まれたと言います。ぜひ、だて歴史文化ミュージアムで実物を見てみてください。

伊達家がもたらした武家文化

海を渡ってきた武士団

亘理伊達家の

「家ごと移住」作戦

激動の明治初期、

現在の宮城県亘理に

戊辰戦争に敗北して

領地を失った武士たちがいました。

当時の当主、亘理伊達家の

伊達邦成は悩みます。

「領地を失った家臣たちの

未来を、どう守る?」

家臣と家族を守れ!小さな船出

01

仙台藩初代藩主・伊達政宗の従兄弟であり、その片腕として活躍した伊達成実(しげざね)は、武力に優れ、現在の宮城県亘理町一帯を治めていました。

しかし時は流れ、幕末の戊辰戦争に敗れた亘理伊達家には領地の没収など厳しい処罰が与えられます。1869年(明治2年)当時、領地を失った亘理伊達家15代目の若き当主、伊達邦成には多くの家臣とその家族がいましたが、家禄は1/400となり、とても養ってはいけない状況でした。

邦成は決断します。新天地を北海道に求め、胆振国有珠郡(現在の伊達市)への移住が許可されると、先祖代々の宝物を売り払い、家臣たちの移住費用をまかないました。決断当時、邦成は27歳。20代の若さで2700人規模の移住計画を先導したのです。

荒波を越え新天地へアイヌとの縁

02

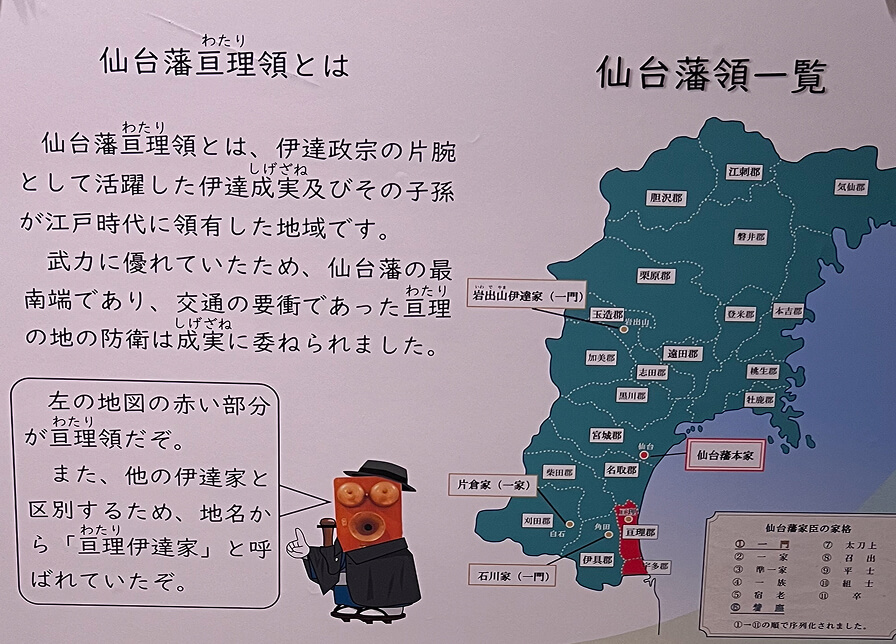

1870年(明治3年)3月。寒風沢(さぶさわ)港を出た一行は、室蘭に上陸、歩いて有珠へ到着。しかしそこに待っていたのは、深い原生林と食料難でした。

そんな一行に手を差し伸べたのが、先住のアイヌ民族です。室蘭に上陸した際は白米と味噌汁をふるまい、南京米を積んだ船が沈み食料調達に困窮した際は、山や海の狩場を教え、生活を手助けしてくれたと言います。邦成もまたアイヌの人々に礼を尽くしました。

4月17日、邦成は自らこの地に鍬(くわ)を入れ、家臣を鼓舞しました。住み慣れた亘理と同じくらい良い町をもう一度作るという大きな夢をもって、開墾がはじまったのです。

今も残る物語の舞台

1870年(明治3年)4月17日に最初の鍬が下ろされた場所。開基50年を機に建立。

家族が支えた移住生活と望郷の想いを慰めた武者行列

03

邦成は移住の際に条件を 「家族で来ること」 と定めていました。畑を耕す人、炊き出しをする人、病人を看る人――女性も子どもも役割を持ち、家族の輪があったからこそ、苦しい移住当初の生活でも逃げ出す者はほとんどいなかったと言われます。亘理伊達家の移住が、北海道への武士団移住の歴史の中でも稀にみる成功をおさめた要因のひとつです。

しかし、当時はまだ懸命に開墾を続ける日々。開墾作業に追われる中、1871年(明治4年)に武士の士族身分が剥奪され、民籍編入されたショックはいかほどだったでしょうか。1885年(明治18年)に士族に復籍することを許されたことをきっかけに、 邦成は家臣たちの気持ちを慰めるため、優れた収穫実績を示して政府に武者行列の開催を願い出ます。当時は明治政府に対する大規模な武士の武装蜂起であった「西南戦争」からまだ8年ほど。「元武士が武装をする=武装蜂起」と捉えられる武者行列の許可は困難なものでした。それでも、無事に開催された武者行列を見にきた人は懐かしくて泣いたり、大きな声や拍手で盛りあがったといいます。

これが現在の伊達市夏の風物詩「伊達武者まつり」の起源です。

今に息づく開墾魂 伊達武者まつり

伊達市夏の一大ページェント(歴史ショー)。昼の甲冑騎馬武者行列・弓隊演武に、夜は武者絵の山車パレードと、市街地が時代絵巻に塗り替えられる一日! 前夜祭ビアガーデンやお祭り広場も楽しめます。

西洋農業と藍の生産に支えられて

04

徐々に増えていった移住者のおかげで、1874 年(明治7年)には藍の生産に成功、1883 年(明治16年)には徳島県から藍師:鎌田新三郎が移住し、染料「藍玉」の生産に成功します。以後、伊達の藍作は発展し、藍は財政を潤しました。

さらに西洋農業を実践するため、西洋農具(プラウ)を導入するとともに、開拓使に依頼して西洋農業の指導者を招き、農地を大きく広げていきました。大麦や大豆、小豆などを中心に畑作を行い、栽培する作物を何種類かで周期的に変える輪作という方法をとるなど、積極的な取り組みを続けました。また、クラーク博士(札幌農学校初代教頭)の提案で砂糖の原料であるてん菜の栽培を手がけ、日本初の砂糖づくりの工場が建設されるに至ります。

こうしてわずか10余年で 総勢2,700人 が移住し、学校・寺・病院まで備えた理想郷が姿を現しました。

亘理伊達家の移住成功のわけは?

混乱の時代、自らの保身にのみ走る旧領主もある中で、伊達邦成は宝物を売り払って家臣の救済に当て、幾多の困難を乗り越えて伊達の街を作りました。領地経営と進取の気性で知られた亘理伊達家ですが、それだけでなく、誠実で責任感の強い主君を、失敗という恥辱にまみれさせてはならない、という家臣たちの思いも、この成功につながったと考えられています。

今も残る物語の舞台

その他のおすすめ

縄文の暮らしに思いを馳せる

ユネスコ世界文化遺産北海道・北東北の縄文遺跡群

世界遺産を見に行こう!

北黄金貝塚で

縄文文化に触れる

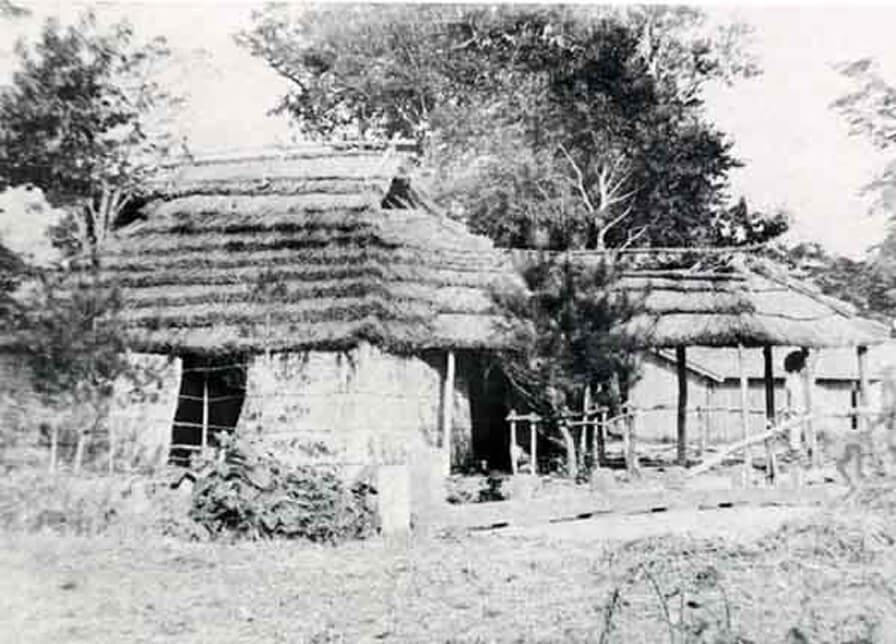

北海道で最大級の巨大貝塚。

あらゆるものに感謝して、

自然と共生した人々の暮らしと

心に触れましょう。

縄文人も愛したであろう

景色の美しさも魅力です。

史跡北黄金貝塚

貝塚は本当にゴミ捨て場?

すべての生き物のお墓として

つくられた貝塚。

北黄金(きたこがね)貝塚は北海道内で最大級の規模の巨大貝塚です。その敷地の数パーセントの発掘しか行われていないものの、学術的価値の高い多くの出土品が見つかっている貝塚でもあります。

貝塚の中からは貝や動物の骨などとともに、儀礼に使われた道具も出土するほか、人の墓も見つかっており、ただのゴミ捨て場ではなく祈りを捧げる神聖な場所だったことがわかります。

こうした価値が評価されて、2023年、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の一つとして世界遺産に登録されました。

主な見どころ

温暖だった縄文時代の植生を再現した森を散策できます。

5カ所ある貝塚のうち、最も大きなもの。人のお墓が見つかったことから「すべての生き物の墓地」と捉えられていたことが伺えます。

かつて発掘調査を行なった状態がそのまま見られる場所。縄文人が歩いた地面で、使われた道具を直に見ることができます。

北黄金貝塚情報センター

世界文化遺産のガイダンス施設。

実物に触れて北の縄文文化を学ぶ。

北黄金貝塚の敷地内にある資料館。(12〜3月は閉館)

館内では遺跡からの出土品や貝塚の断面を見たり、本物のすり石に触れたりできるコーナーがあります。

遺跡から出土した本物の道具や動物の骨などを見て、当時の暮らしや精神文化を詳しく知ることができます。

北黄金貝塚情報センターでは、多様な出土品を見ることができる

主な見どころ

体験学習もできます

史跡北黄金貝塚公園では、学芸員やボランティアガイドによる解説や、勾玉づくりなどの体験学習メニューを用意しています。(2週間前までにご予約ください)

だて噴火湾縄文まつり

年に1回開催される縄文文化が学べるお祭りです。シンポジウムや、ステージ・体験イベントが行われ、大人から子どもまで、楽しく縄文文化を知ることができます。

バーチャル空間で

北黄金貝塚を散策してみよう!

「北黄金貝塚」見どころムービー

史跡概要編

解説動画「史跡北黄金貝塚」

B地点貝塚編

~海がこんなに近かった~

A'地点貝塚編

~すべての生き物のお墓~

水場の祭祀場編

~石の道具を「送る」場所~

竪穴住居編

~ムラをつくって暮らす~

行ってみよう!

北黄金貝塚

- 駐車場を含めた公園内は除雪を行っていませんので、安全に留意してご見学ください。

- 12月1日から3月31日までの間、北黄金貝塚情報センターは冬期休館しています(情報センターの冬期休館中は、だて歴史文化ミュージアムで出土品を展示しています)。

- 復元竪穴住居・水場の祭祀場などは冬期閉鎖しています。

〜フォトジェニックな女子旅を〜 善光寺やカフェをめぐる 1DAYプラン

藍染体験や善光寺をめぐるプラン。道の駅から歴史ミュージアム、北黄金貝塚まで足を伸ばして歴史旅にカスタマイズ!