- バチラー夫妻記念堂

バチラー夫妻記念堂

バチラーふさいきねんどう外観は常時見学可能です。建物内に入れるのは管理者在館時のみで、4月~10月の土曜9:00〜16:00、もしくは毎月第2日曜13:30からの礼拝日となります。礼拝はどなたでもご参加可能です。

有珠山噴石を用いて作られた、美しい教会

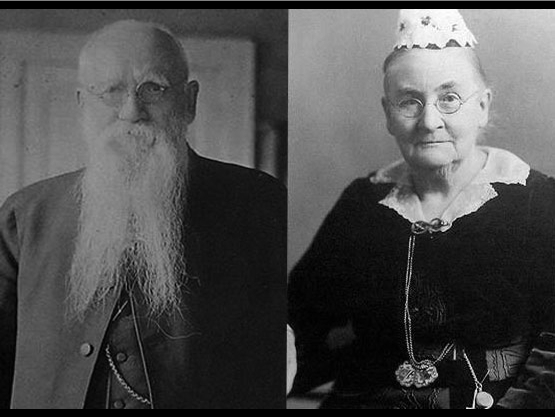

明治時代に北海道へ赴任したイギリス人宣教師ジョン・バチラー夫妻を記念して建てられた記念堂です。現在も日本聖公会の教会として礼拝が行われています。四季折々の自然と、有珠山の噴石を使用した特徴的な外観が調和した見事な佇まいです。1階は有珠聖公会の礼拝堂、2階は伊達市指定有形文化財に登録されたバチラー夫妻記念堂展示室となっています。

アイヌの地位向上と教育に尽力し、伊達の地で愛されたバチラー夫妻

キリスト教の宣教師として、妻のルイザ夫人とともに北海道に赴任したイギリス人ジョン・バチラー師は、当時アイヌの人々が置かれていた社会的不平等に心を痛め、アイヌ民族の地位向上と支援に尽力しました。アイヌの人々が教育を受けられるよう学校を設立し、水害や凶作に苦しむ人々に支援物資を送るなど、その活動は単なる布教の枠を超えたものでした。太平洋戦争の始まりによりやむなく帰国するまで、長年にわたって隣人に寄り添い続けたその人柄は、アイヌの人々だけでなく、伊達に暮らす多くの人々から深く尊敬されました。現在、記念堂周辺に咲く花々は、誰に頼まれたわけでもなく、地域の人々が自発的に植え続けてきたものだといわれています。

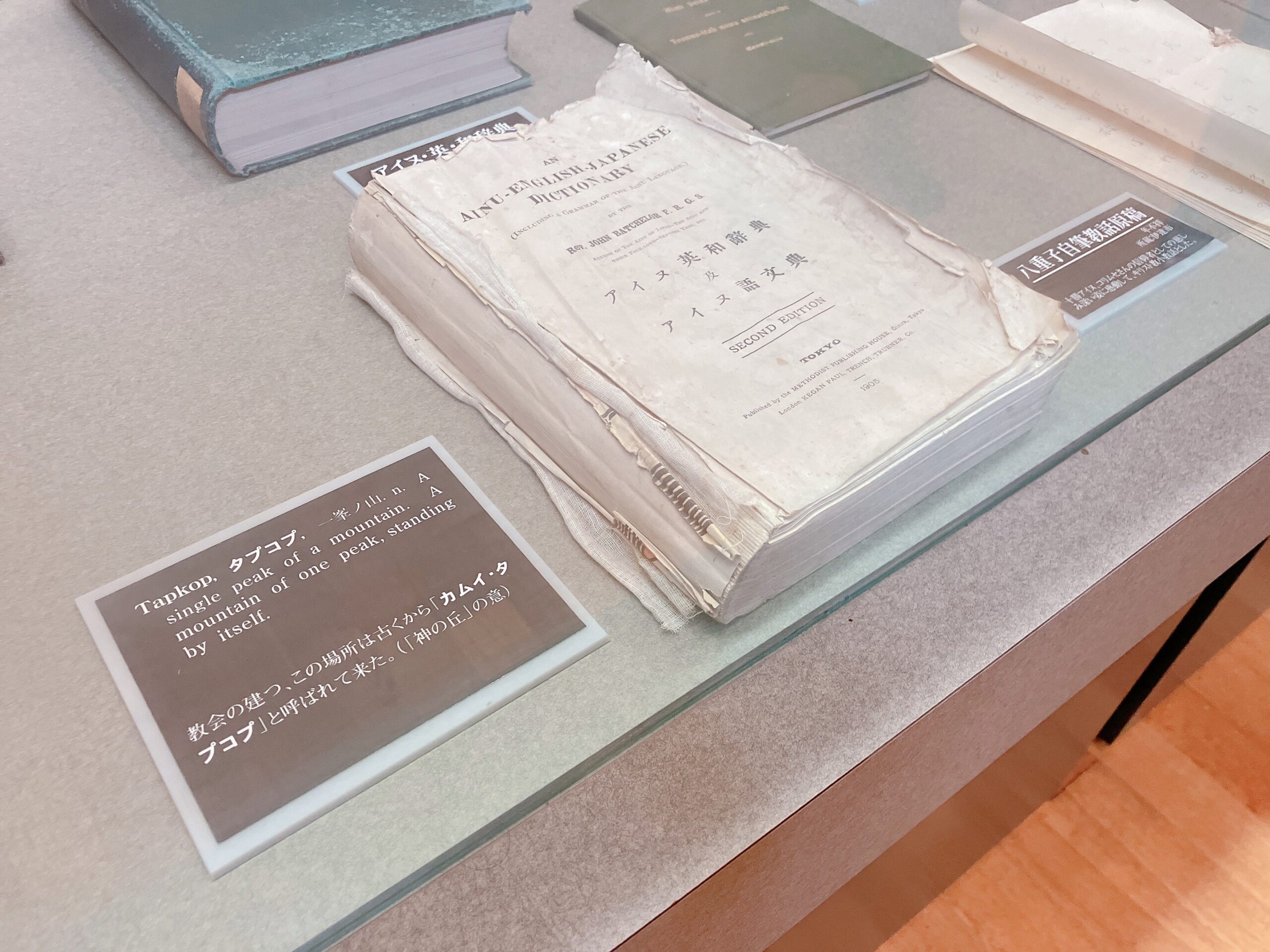

バチラー夫妻が滞在していた当時の教会は木造でしたが、その活動を記念して、1937年(昭和12年)、有志の手により現在の記念堂が建てられました。この場所は、かつてアイヌの人々が「カムイ・タッコプ(神の丘)」と呼んでいた丘の上です。アイヌの「神の丘」に建つキリスト教の教会は、今も文化交流の実りを感じさせる象徴的な存在です。

2階の展示室ではバチラー師の肖像や夫妻の写真、ゆかりの品や年表などを見学することができます。

(写真:有珠聖公会提供)

ステンドグラスではなく自然の木々

バチラー八重子の鏡台

養女の八重子はよくルイザ夫人の髪を梳いていたと伝えられており、この鏡台の前でさまざまな語らいがあったことでしょう。2023年(令和5年)、有珠聖公会に支援会を通じて保護され、修復を経て教会内で公開されています。

アイヌ三大歌人、バチラー(向井)八重子

バチラー夫妻の養女であり、アイヌ三大歌人の一人として知られる八重子は、アイヌの豪族であり、バチラー師の長年の支援者でもあった向井富蔵の次女として生まれました。富蔵の死後、バチラー夫妻の養女となり、ともにアイヌの地位向上に尽力しました。

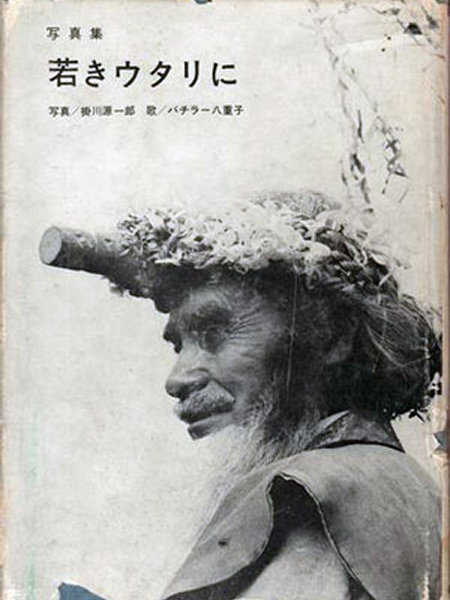

その活動の中で彼女が書き溜めた作品が、歌集『若きウタリに』(1931年〈昭和6年〉、岩波書店)です。後年、掛川源一郎氏が刊行した写真集(1964年〈昭和39年〉、研光社)でも、八重子の歌が写真とともに紹介されています。

『若きウタリに』は、アイヌ民族であり、イギリス人の養女であり、そして日本人でもあった彼女の数奇な運命と同胞への思い、さらに生まれ育った有珠の自然への愛が、和歌のかたちで綴られた作品です。文字を持たないアイヌ民族として生を受けた彼女が、バチラー夫妻からローマ字を学び、日本語の和歌として言葉を残したこの歌集は、きわめて特殊で貴重な文化的遺産といえるでしょう。時に力強い言葉で、そして時に哀しみや怒りを滲ませるその歌は、彼女の深く複雑な感情を今に伝えています。

「海もよし 山もうつくし 人もよし ほんに住みよき 有珠コタンかな」

八重子が生まれ育った伊達市有珠町をこよなく愛した歌です。

八重子は地域の人々に深く愛されながら、1962年(昭和37年)に77歳でその生涯を閉じました。現在は、伊達市有珠の丘に静かに眠っています。八重子の歌碑はバチラー夫妻記念堂と他2か所に建てられ、夫妻の献身の偉業と八重子の言葉を今に伝えています。

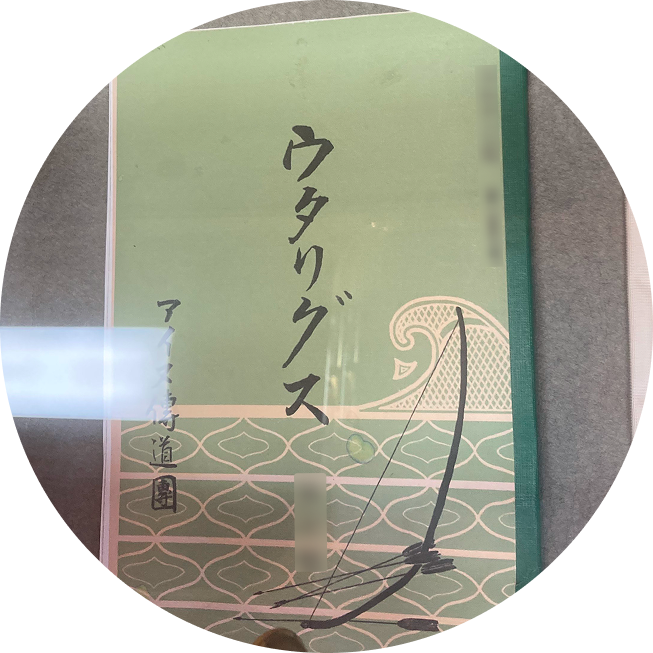

支援会では、八重子が歌を寄せたアイヌ文学雑誌「ウタリグス」と「ウタリ之友」を、全巻保存にむけて、探しています。皆様のご協力をお願いいたします。

| 所在地 | 〒059-0151 北海道伊達市向有珠町119 |

| 電話番号 | なし |

| 開館日 | 外観は常時見学可能 堂内に入れるのは管理者在館の以下日時 ・4月~10月:土曜9:00〜16:00 ・通年:毎月第2日曜13:30〜の礼拝日 ※礼拝にはどなたでも参加できます ※12月の礼拝日はクリスマスコンサート の関係で変更になる場合があります |

| 拝観料 | なし ※建物維持募金・任意 |

| 駐車場 | あり(教会敷地内駐車可) |

| お問い合わせ | 教会に関するお問い合わせ 帯広聖公会 0155-23-3831 |

| 支援会 | 未来につなぐバチラー八重子歴史遺産支援会 通称:やえ子さん支援会(市民有志の会です) ■代表理事 片平芳裕 ■事務局 miraiyaeko3.hhpsa@gmail.com 090-3545-4066 ~ウタリグスを探せ!ウタリ之友も☆~ |

マップ

SHARE